Na última semana de agosto, eu assisti a uma série de palestras ministradas pelo cineasta, escritor e jornalista Lufe Steffen*, no Sesc Ribeirão Preto, em São Paulo (mais informações). Com muita propriedade, Lufe tratou da história do cinema LGBT no Brasil, apontando as características marcantes de cada estilo em sua época. Aqui, busco refletir a respeito do que foi apresentado nos encontros.

Muitas vezes, exaltamos o cinema brasileiro por suas obras, buscando que sejam mais reconhecidas, mas nos esquecemos de que existem movimentos dentro da produção cinematográfica nacional urgindo pela representatividade e calcados no escopo de minorias que, de formas diversas, foram representadas através dos anos, mas que ainda padecem sem visibilidade dentro do próprio país. A temática “LGBTs no Cinema Brasileiro” precisa, no entanto, ser observada com bastante cuidado, pois, nem sempre, o interesse do cinema nacional foi pela representatividade dos gêneros, mas sim pela exposição baseada em chacotas e demais estereótipos que hoje sabemos problematizar.

De modo geral, apenas a partir da década de 1960, a pejoratividade com relação a personagens gays no cinema começou a entrar em declínio. Segundo Lufe, “O Menino e o Vento” (1967), de Carlos Hugo Christensen, foi a primeira obra nacional a ter tal perspectiva. Já na década de 1970, deu-se mais um passo na modificação dos costumes, caminhando em sentido de uma libertação sexual, e mais associada à rebeldia emprestada do rock. Por outro lado, vivenciava-se a ditadura militar, sendo, portanto, um período muito combativo. Se por um lado havia a repressão e o controle de imprensa, por outro, observava-se uma juventude ansiosa por se rebelar contra o sistema e impor sua voz, apostando na ideia de demonstrar à sociedade que personagens gays não precisavam aparecer como indivíduos problemáticos ou estereotipados. Dessa forma, a questão homossexual no cinema foi, paulatinamente, deixando de ser vista como perturbadora e seus traços, acompanhando a sociedade, foram modificados. Ainda assim, os filmes admitidos pela censura eram aqueles baseados em obras de Nelson Rodrigues, pois, apesar de suas temáticas densas e provocativas, Nelson era uma personalidade conservadora e que demonstrava apoio à ditadura.

Percebe-se, portanto, que não eram tempos tranquilos e o cinema LGBT teve muito o que percorrer para que assim pudesse se denominar. Destaque para “Toda Nudez Será Castigada”, filme de Arnaldo Jabor e premiado pioneiro do Festival de Gramado, em 1973. A obra trata da temática gay, ainda com representatividade negativa, espelhando a sociedade conservadora da época. Interessante notar que esses filmes da década de 1970 eram, na verdade, a vertente erudita das chamadas pornochanchadas, popularizadas naquela década, dando indícios do já mencionado liberalismo sexual.

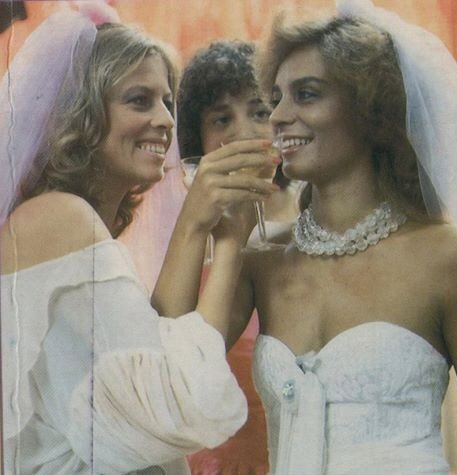

Comédias populares picantes, com muito erotismo, as pornochanchadas fizeram representações pinceladas de personagens trans e travestis, como em “Sábado Alucinante” (1979), de Cláudio Cunha, que traz características de emotividade e humanização das personagens. No entanto, segundo Lufe, o filme que mais representa esse momento do nosso cinema é “Giselle” (1980), de Victor Di Mello, no auge da liberação sexual. O filme propôs densidade, mas teve dosagens cômicas e hoje é visto como “cult”. Nele há a temática lésbica, mas, o primeiro filme definitivamente lésbico, no Brasil, foi “Amor Maldito” (1984), única produção dirigida por Adélia Sampaio: mulher, negra e lésbica.

Lufe apontou que, simultaneamente à pornochanchada, existiu a “pornozangada”, um ciclo fílmico menor, pouco conhecido, sem tanto apelo comercial. Contava com elementos da pornochanchada, mas criticando-a, principalmente pelo uso de metalinguagem. Muitos dos filmes traziam a ideia de uma personagem gay interessada apenas no dinheiro de homens mais velhos, aceitando relacionar-se com eles em troca do sustento ou de oportunidades para “subir na vida”.

Dois principais diretores desse período entre as décadas de 1970 e 1980 foram Antônio Calmon e Djalma Limongi Batista. Este, no entanto, usou a temática gay para construir personagens menos oportunistas, como em “Asa Branca – Um Sonho Brasileiro” (1981), cuja história aborda um romance homoerótico, com personagens idealizados, intensa homenagem a musicais da década de 1940 e muita insinuação à cultura pop. Interessante que tal filme trata a questão gay no futebol e foi responsável pela estreia cinematográfica de Edson Celulari no papel principal, dando-lhe bastante visibilidade.

Ainda nesse período, Lefe pontuou que, em São Paulo, surgiu a trilogia de filmes gays e lésbicos feitos pelos diretores heterossexuais Ícaro Martins e José Antônio Garcia: “O Olho Magico do Amor” (1981), “Onda Nova” (1984) e “Estrela Nua” (1986). Enquanto isso, no Rio de Janeiro, surgia a trilogia carioca: “Bete Balanço” (1984), “Rock Estrela” (1985) e “Rádio Pirata” (1987), do diretor Lael Rodrigues, homossexual, aproximando-se bem mais do Cinema Queer com inúmeras referências gays.

De acordo com Lefe, a primeira obra a realmente contar uma história trans foi “Pixote – A Lei do Mais Fraco” (1981), de Héctor Babenco, que tem como personagem uma travesti menor de idade (Lilica). “Vera” (1987), de Sérgio Toledo, também abarcou a mesma temática, considerada a “versão feminina” de “Pixote”. O filme é inspirado na história real de Sandra Mara Rezer (Anderson Rezer ou Bigode).

Já na década de 1990, com o cinema brasileiro enfraquecido pelo fechamento da Embrafilme, a principal produção LBGT no país se deu na seara dos curtas-metragens, principalmente após a criação do Festival Mix Brasil, em 1993 — uma homenagem ao New York Gay and Lesbian Experimental Film Festival. Muitos dos curtas eram feitos com a intenção de representar um movimento cinematográfico trash do núcleo LGBT.

Apenas nos anos 2000, principalmente após o nascimento da Ancine, em 2002, a produção de longas voltou ser mais recorrente. Para Lufe, merecem destaque: “Madame Satã” (2002), de Karim Aïnouz, com exímia atuação de Lázaro Ramos; “Como Esquecer” (2010), de Malu de Martino; o curta “Eu Não Quero Voltar Sozinho” (2010) e o posterior longa “Hoje Eu Quero Voltar Sozinho” (2014), ambos de Daniel Ribeiro; “Praia do Futuro” (2014), também de Karim Aïnouz; “Tatuagem” (2013), de Hilton Lacerda; e, finalmente, “A Glória e a Graça” (2016), de Flávio Tambellini, trazendo com muito vigor a representatividade trans — mesmo com todas as polêmicas em torno do fato de a personagem trans do filme não ser interpretada por uma atriz trans. Lufe também ressaltou a importância dos documentários brasileiros do mesmo período, mais precisamente de 2010, como por exemplo “Dzi Croquettes”, de Tatiana Issa e Raphael Alvarez.

Os encontros/debates tiveram três horas de duração cada, divididos em três dias muito proveitosos para mim, que tinha pouquíssima noção da imensidão de produções dessa vertente do cinema nacional, principalmente no que se refere a realizações anteriores aos anos 2000. Essencial expor que eu trouxe neste relato apenas uma ínfima parte de todos os exemplos demonstrados por Lufe, inclusive através de trechos dos filmes, o que foi essencial para nossa apreensão do tema.

*Lufe Steffen é paulistano e atua como cineasta, roteirista, escritor, jornalista. Formado em Comunicação – Rádio & Televisão e formado como ator profissional, trabalha na mídia voltada ao público LGBT e produz obras relacionadas ao tema desde 1997. Roteirizou, produziu e dirigiu dois documentários de longa-metragem, os premiados “São Paulo em Hi-Fi” e “A Volta da Pauliceia Desvairada”, ambos focalizando a noite LGBT de São Paulo. Como roteirista, produtor e diretor realizou 10 curtas-metragens versando sobre o universo LGBT. Escreveu e dirigiu os 10 episódios da série documental de TV “Cinema Diversidade”, exibida pelo canal pago Prime Box Brazil entre dezembro de 2017 e fevereiro de 2018, com produção da Cigano Filmes.